奥州藤原時代の館

館とは

館は「たち」と読みます。

吾妻鏡には、豊田館、衣河館、平泉館、比爪館、厨河館などが出てきます。

これは「政庁」のことで、中央政庁、地方政庁を意味します。

つまり行政庁のことです。

奥州藤原氏の直接支配地は奥六郡と出羽三郡であり、他は婚姻政策による間接支配であったろうとされています。

平泉館(柳之御所)を中央政庁として各郡ごとに直接支配に地方政庁があったとされています。

江刺郡→豊田館 志波郡→比爪館 岩手郡→厨河館 などです。

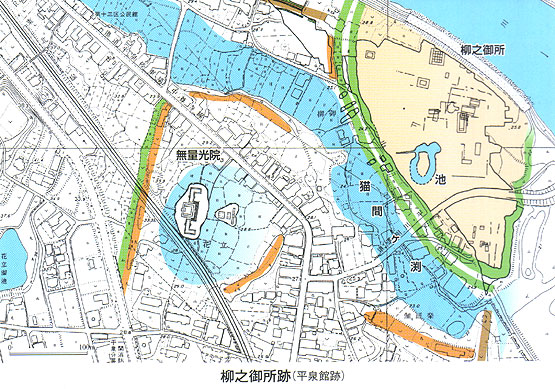

平泉館-柳之御所

奥州藤原氏の政治拠点は平泉館であり、この館が奥羽両国統治の中心でした。

その遺跡は、中尊寺南東方向に張り出した舌状台地に立地する、柳之御所遺跡です。

この平泉館は藤原清衡の開府から、基衡、秀衡、泰衡まで、1189年(文治5年)平泉が滅亡するまで、一貫して平泉の行政の中心として機能した館です。

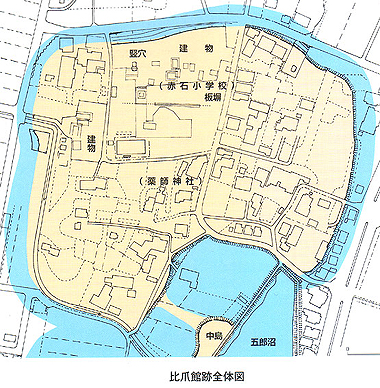

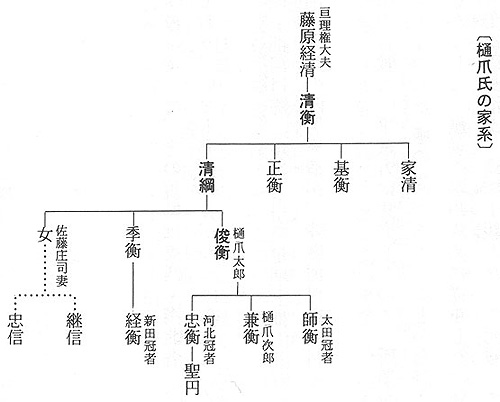

比爪館 藤原清綱→藤原俊衡

藤原清衡の四男清綱が、志波郡比爪館(現紫波町赤石)に本拠を構え、居住地の地名を名字とし、「樋爪」氏を名乗りました。

奥六郡内に同族を分置しなかった清衡にしては、特別の配置です。

これは、北上川河東の佐比内河・赤沢川・山屋川(天王川)の砂金や、良馬育成の牧場の管理のために配慮したものと考えられています。

二代俊衡は、仏堂に帰依して、「蓮阿入道」ともいい、大荘厳寺の開基です。

頼朝の奥州攻めで樋爪氏は滅亡しましたが、俊衡は老齢のために本所比爪館は安堵され、泰衡の遺子秀安を養育しながら、生涯を送ったといわれています。

なお清綱の娘は佐藤庄司正信の妻で、源義経に従軍しました。

佐藤継信、忠信兄弟の母です。

奥州藤原氏は婚姻政策により東北の地を管理していたものと思われます。

比(樋)爪館内部にあり、比爪太郎俊衡の勧請です。

祭神は少彦名命。

本殿、幣殿、拝殿、神楽殿、社務所。

例祭9月10日。

□1189年(文治5年8月22日)

大雨、申の刻に頼朝は平泉の館に到着された。

泰衡はすでに行方をくらませ、館はまた煙と化していた。

周囲数町はひっそりとして人影もなかった。

□8月25日

泰衡が行方をくらませているので、軍兵を方々に分けて捜索したが、いまだにその存亡が判明しなかった。

そこで、なお奥の方を追うよう決定した。

□9月2日

頼朝は平泉を出発され、岩井郡厨河の辺りに赴かれた。

これは泰衡が隠れ住んでいる所を捜索するためである。

また頼朝の祖である鎮守府将軍源頼義が朝敵安倍貞任を追討した頃、十二ヶ年間、所々の合戦で勝負が決まらず年を送っていたところ、ついにこの厨河柵において貞任らの首を獲た。

この昔の吉例によって、ここで泰衡を討ち、その首を獲ようと、内々に思案されていたからだという。

□9月4日

頼朝は志波郡に到着された。

ところが藤原泰衡と親しい樋爪俊衡法師がこのことに驚き、同郡内の比爪館を焼き払って逃亡し、奥の方に赴いたという。

そこでこれを追討しようと、三浦介義澄ならびに義連、義村らを遣わした。

今日頼朝は陣岡の蜂杜に陣を敷かれた。

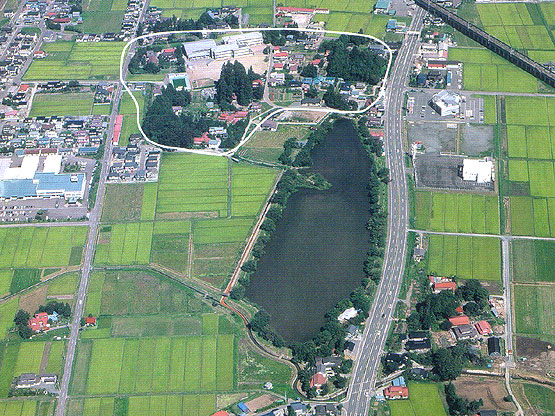

厨河館-稲荷町遺跡

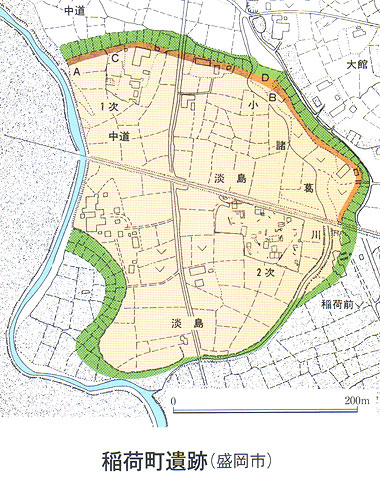

盛岡市稲荷町遺跡は12世紀後半の遺跡で、奥州藤原氏の厨河館と推定されています。

雫石川と諸葛川との合流点にあり、大館町と稲荷町にまたがって存在します。

大館町の地名はこの居館に由来する地名と考えられます。

居館の内容は平泉館(柳之御所遺跡)や比爪館遺跡の規模構造に近似しており、大規模なものです。

吾妻鏡の記述では、源頼朝が七日間滞在した場所です。

□1189年(文治5年9月10日)

陣ヶ岡から厨河柵までは二十五里行の行程だったので、黄昏時になる前に頼朝は厨河柵に到着されたという。

□文治5年9月12日

岩井郡の厨河では、ここの東北の角の傔仗次のはけを選んで御宿所に定められた。

今日、工藤小次郎行光が、否酒とかん飯を献じた。

これは当郡を行光が拝領することになったので特別に仰せがあり、この仕儀に及んだという。

□文治5年9月13日

由利八郎(維衡)が御赦免に預かった。

□文治5年9月14日

頼朝が陸奥・出羽両国の民部省図帳や大田文をはじめとする文書類を求められた。

ところが平泉の館が炎上したとき焼失したという。

その詳細を知ることは困難となった。

古老に尋ねられたところ、奥州の住人である清原実俊ならびに弟の橘藤五実昌が故実に明るいというので、召し出され詳細を問われた。

□文治5年9月15日

藤原俊衡入道と弟の五郎季衡が降人として厨河に参上した。

俊衡は子息三人(太田冠者師衡、次郎兼衡、同河北冠者忠衡)を季衡は子息一人(新田冠者経衡)を伴っていた。

・・・頼朝は、俊衡入道は六十を超え高齢であったので、本領比爪を安堵された。

□文治5年9月18日

秀衡の四男である本吉冠者高衡が降人となった。

下河辺庄司がこれを召し進めた。

泰衡の一方の後見である熊野別当は足利義兼が召し進めた。

およそ残党はことごとく今日捕らえ終えた。

□文治5年9月19日

頼朝は厨河柵を発ち、平泉に帰られた。

厨河に逗留されたのは七日間であった。

創建不詳。

□1056年(天喜4)

前九年の役の時、陸奥守鎮守府将軍源頼義は陸奥の豪族安倍氏と厨川柵で最後の決戦をすることになり、この地に陣して大館地内荒屋の稲荷の祠に戦勝を祈念して安倍貞任軍を破ることができた。

□1189年(文治5)

源頼朝は奥州藤原泰衡討伐の軍を起こして平泉を攻め落とし厨川館に進駐して祖父源頼義の偉業を偲び、功臣伊豆の工藤行光にこの地岩手郡を与えた。