斯波氏と高水寺城(中)

郡山城

南部氏、高水寺城を修復して郡山城と改称。

□1592年(天正20年)

秀吉の一国一城主義により南部領内48ヶ城のうち36城を破却したが、郡山城は破却せず。盛岡城工事中は、この郡山城を宿館とした。南部利直は10年間居住した。

□1667年(寛文7年8月)

郡山城破却。

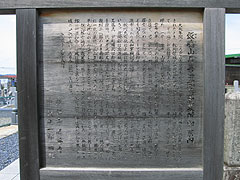

猪去御所-猪去城

宗家斯波詮高-志和御所(高水寺城)、二男詮貞-雫石御所(雫石城)、三男詮義-猪去御所(猪去城)と並んで斯波氏三御所と呼ばれました。

猪去御所は猪去兵庫介詮義の築城です。斯波詮高の三男が初代猪去城主でした。

太田大松院舘多田氏、飯岡城主飯岡氏とともに1546年(天文15年)~1588年(天正16年)8月まで約42年間斯波領として雫石川下流域を支配しました。

2代目猪去蔵人義方、3代目久道の代に宗家高水寺城が南部信直の攻撃を受け落城。このとき猪去御所もともに落城しました。その後 南部利直 慶長中、花巻郡代、北信愛の家臣となり50石を領しました。

猪去氏年表

三戸の田子高信、岩手郡滴石に進攻。滴石城を攻略、戸沢政安角館に敗走す。

滴石 南部領となる。

□1545年(天文14年)

斯波詮真、南部軍の岩手郡滴石、志和郡太田を攻撃するが田子高信に敗れて退却する。

□1546年(天文15年)

・斯波詮真、岩手郡滴石の南部軍、田子高信を再度攻撃、滴石、太田を占領す。

・同年、滴石を雫石に改称し、詮高の二男を雫石城主にし、戸沢氏の継承とする。また三男詮義を太田猪去城主に置く。

□1549年(天文18年)

詮高、南部領(不来方福士領)の向中野、本宮を攻略、これにより雫石川下流域は全て斯波氏の所領となる。

□1573年(元亀3年)3月

・田子高信、志和郡に進攻する。田子城の南部高信、津軽郡石川城(のちの弘前城)に転住し、石川に改姓。

・二戸郡宮野城(九戸城)主、九戸政実が高信の代わりに南部党の南方面の鎮将となる。

・九戸政実、弟の康実を斯波氏の養子とする。

・雫石詮貴、九戸政実の誘いにより200の手勢で、厨川工藤氏の所領、大釜と太田を攻め両館を焼き払う。

・志和御所、遠野阿曽沼氏の家臣多田氏を工藤氏の備えとして上太田と大釜に配置す。また一族の綾織越前広信を雫石御所の軍事顧問とする。

□1576年(天正4年)

雫石詮貴、軍師綾織越前を厨川工藤氏の備えとして大釜、篠木に配置し越前堰を掘らせる。

□1586年(天正14年)

・斯波高田城主、高田吉兵衛康実が離反して三戸南部に属し、志和御所と三戸南部氏が不和対立する。

・雫石久詮、大田郷の多田氏、大釜郷の大釜氏を侵す。

信直、雫石城を攻略し、雫石久詮、志和高水寺城に敗走、雫石氏滅亡す。またこのとき、猪去御所、飯岡城も信直の攻撃を受ける。

・高田吉兵衛、中野修理と改姓し、中野館に拠り斯波氏を計る。大釜氏、南部氏に従う。

□1588年(天正16年)7月

・三戸南部信直軍、志和郡に進攻。700の兵をもって郡中を攻略、斯波詮直 山玉海城に敗走し、斯波氏亡びる。

・同年8月、猪去御所没落す。太田大松院館(多田氏)没落す。飯岡城(飯岡氏)没落す。

斯波氏、雫石氏、猪去氏系図

(志和御所)高水寺城

斯波詮高─┬─経詮──詮真──詮直──詮種

│ (詮基)

│ │ 雫石御所(雫石氏祖)

├─詮貞──詮貴──久詮──久資

│ 詮高二男

│ │ 猪去御所(猪去氏祖)

└─詮義──義方──久道──基久

詮高三男

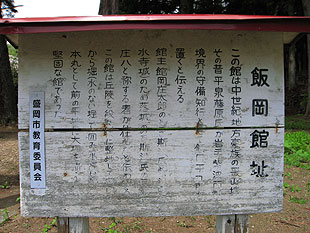

飯岡氏の歴史

飯岡氏の歴史は古く、平安末期の奥州藤原氏の家臣で、岩手郡と紫波郡の境界の守備のために飯岡郷に配置され飯岡氏を名乗ったと伝えられています。本姓は工藤です。

奥州藤原氏が源頼朝に敗れ、藤原氏が滅ぶと、岩手郡一帯は源頼朝の家臣、工藤氏に与えられました。

これにより鎌倉時代の飯岡氏は厨川工藤氏の家臣として仕えたといいます。

鎌倉幕府が亡び、南北朝時代に入ると、北朝軍、高水寺斯波氏の配下となり、南朝軍と戦いました。

室町時代は高水寺斯波氏の重臣と地頭職として650石が与えられ、18名の家来を召し抱えていました。

室町末期の飯岡氏には娘2人がおり、1人は雫石城主 雫石詮貴の妻であり、もう1人は田頭城主 田頭金七の妻でした。

また飯岡氏の家臣として、湯沢大館城主 杉山一学、羽場百目木小館城主 岩倉常太郎は、飯岡氏の目付役として知られています。

□1572年(元亀3年)

飯岡氏、斯波氏のために三戸南部勢と合戦、敗れて落城す。

このときの城主は飯岡平九郎とも飯岡正太郎とも言って確証がない。

下って南部利直の代には、飯岡祐貫は南部家の家臣となり70石を与えられています。

現在の盛岡市西部地区の南部氏以前の歴史を語る場合、飯岡氏や猪去氏、雫石氏は重要です。

飯岡氏系図

│ 雫石城主 雫石詮貴の妻

│ └─女

田頭城主 田頭金七の妻

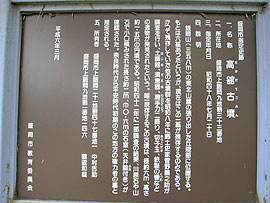

飯岡城(館)

飯岡館は飯岡山の北東に張り出した丘陵にあります。

城内には現在、秋葉神社、飯岡観音、高館古墳があります。

下は鹿妻穴堰の水路が流れ、秋葉神社が本丸跡と思われます。

その奥の山頂は敵見櫓跡と思われ、展望が良く、後ろは空堀が二重に切られ、テラスがあります。

館のふもとは空堀で囲まれ、平地には上飯岡集落があります。

平地の集落には、館、柄目(搦手)、在家、外堀・旧大手、新大手などの屋号や地名が残っています。

また付近には飯岡氏の菩提寺 長善寺があり、飯岡氏の墓所があります。

上盛岡集落から南方にあたる羽場には飯岡氏の目付 岩倉常太郎がいたという小館城跡があり、さらに湯沢には飯岡氏の家臣 杉山一学がいたという湯沢大館城跡があります。

東方には向中野城跡があり、飯岡城を守る出城になっています。