滴石城から雫石城へ(上)

山形新庄戸沢藩 発祥の地【滴石】

1156年(保元元年)保元の乱、平忠正、平清盛と戦い、敗れて子と共に京都六条河原で斬罪に処せられました。忠正の子 四男通正も処刑されました。通正の妻は吉野尾輪に逃避しました。そこで男子を産み平新と名付けました。これが尾輪平新です。

尾輪平新は平家の殺害を恐れて、1184年(寿永3年)奥州藤原秀衡をたよって奥州に下向しました。秀衡は平新を滴石荘の樋山弾正良正に預けました。このとき平衡盛を名乗りました。良正には嗣子がなく平衡盛に娘を娶らせ、滴石戸沢郷に移住させました。のちに平衡盛は戸沢衡盛と改姓しました。

1189年(文治5年)源頼朝の奥州藤原氏討伐の際は、頼朝に敵対せず、北陸道軍を安全に通過させました。この功により戸沢衡盛は滴石の領地を安堵されました。

1191年(建久2年)、大河兼任の乱が起きると、頼朝の命令により長男兼盛が総大将 足利義兼に従いました。この功により仙北郡四千六百町を拝領しました。

保元の乱-平安時代

平忠正、崇徳上皇方に味方し平清盛と戦う。忠正は源為義と並ぶ上皇方の重鎮として活躍したが敗北。

忠正は捕らえられ、後日、長盛、忠綱、正綱、通正の4子が自首。しかし平清盛は親子5人をあっさりと京都六条河原で処刑してしまった。この4男通正の妻は吉野に逃れた。この時の通正の妻は身ごもっており、吉野で生まれたのが平衡盛である。

□1184年(寿永3年)

平衡盛は大和国吉野より奥州に下向し、奥州藤原氏の庄園、滴石荘の荘司、樋山弾正良正の許しにより滴石に身を寄せた。

その後、良正は衡盛を滴石庄戸沢に居住させ娘を娶した。

良正には男の子がなく、衡盛がその跡を継ぎ、その地(戸沢、下田、隠明神、田口、長山、綱木(繋))を領有した。

この時戸沢と改名した。

□1187年(文治3年)

奥州藤原氏、鎮守府将軍、藤原秀衡死去。

山形、新庄戸沢藩発祥の地-鎌倉時代

奥州合戦、奥州藤原氏滅亡す。

頼朝の北陸道軍、国見峠を越えて、戸沢氏と敵対することなく滴石を通り陣ヶ岡に到着した。

戸沢衡盛は、滴石庄(戸沢、下田、隠明神、田口、綱木)を安堵され、秋田仙北郡4,600町を与えられた。

□ 1192年(建久3年)

戸沢衡盛、鎌倉幕府の御家人となり、従五位下飛騨守に叙任される。

□ 1204年(元久元年)

源実朝が暗殺され、北条時政執権となる。

□ 1206年(建永元年)

2代目兼盛、秋田仙北郡門屋小館に移住す。

□ 1220年(承久2年)

兼盛、門屋小館より門屋に移住す。

□ 1228年(安貞2年)

門屋城築城。

※鎌倉時代中期以降になると北条得宗家に権力が集中するようになり、得宗家の家臣になるものが続出しました。 戸沢氏も北条氏の家臣となり滴石庄も北条得宗領となっていきました。 またこの時期は開墾が進み米の生産力が高まりました。

□ 1333年(正慶2年)

鎌倉幕府滅亡す。

同年北畠顕家陸奥守となり、また南部師行を糖部郡代とし奥州に下向す。

戸沢氏盛、顕家に従う。

北条方の岩手郡厨川の工藤氏これに従わず。

師行の弟 南部信長、工藤氏を攻め落とし、地頭職を取り上げる。

南部氏・工藤氏の見張りとして福士氏を代官として不来方に置く。

南北朝

建武の中興

後醍醐天皇は北畠顕家を陸奥守に任じ、奥州多賀国府に下向させる。

南部師行を糖部郡代として八戸根城を築城。また、子の顕成に津軽浪岡を所領として与える。

□1335年(建武2年)

足利尊氏、建武の中興の新政に反逆して、一族斯波高経の子、斯波家長を奥州管領として斯波高水寺に下向させた。

□1336年(延元元年)

尊氏、京都に戻り北朝の天皇を擁立。後醍醐天皇吉野へ行幸し南朝を成立させる。

□1337年(延元2年)

後醍醐天皇、北畠顕家を鎮守府将軍に任じ二度奥州に下向させる。

□1338年(延元3年)

南朝の師、北畠親房は泉州石津の戦いで長男 顕家を失う。

陸奥介鎮守府将軍北畠顕信、滴石城に駐留し滴石御所を置く

北畠親房は長男 顕家を失ったあと、後任に次男 顕信を陸奥介鎮守府将軍に任命す。

□1339年(延元4年)9月

北畠親房、常陸の小田城に拠って「神皇正統記」を著す。

□1340年(興国元年)春

北畠顕信、吉野から奥州に出陣し、石巻の日和山城に将軍府を置く。

□1340年(興国元年)夏

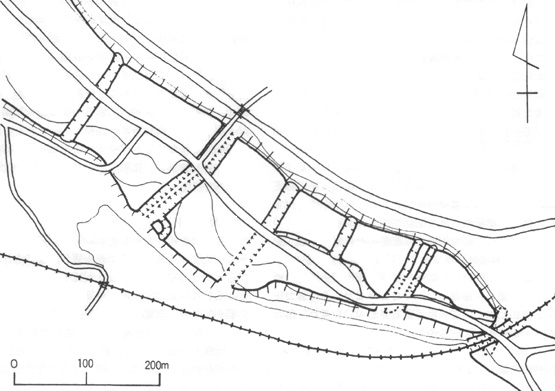

滴石戸沢氏、南朝に味方して滴石城を築城す。

□1341年(興国2年)3月

顕信、八戸南部長政、滴石の戸沢、和賀、河村氏に対し北朝軍を対治指令し栗屋河合戦を発動す(現盛岡)

□1343年(興国4年)春

顕信、将軍府を石巻から南出羽に移す。

□1345年(興国6年)9月

顕信、南出羽より岩手郡滴石に出陣。

また同年、将軍南部長政に命じて葛西、和賀、戸沢等とともに斯波郡を攻める。

□1346年(正平元年)春

顕信、岩手郡滴石大字綱木(つなぎ)の地に駐留し滴石御所を開く。

□1349年(正平4年)

北朝方、滴石城を総攻撃するが大敗。

□1350年(正平5年)3月

顕信、上田城(現盛岡市北山)合戦を指揮する。

□1351年(正平6年)11月

顕信将軍、滴石御所より出陣し府中奪回作戦。府中の占拠に成功。

□1352年(正平7年)7月

顕信、滴石御所より福島県宇津峰城に移る。

□1392年(明徳3年)

南北朝合体する。

北畠三御所-滴石御所

「津軽浪岡御所」「閉伊袰綿御所」「岩手滴石御所」を北畠三御所といいます。

南北朝時代、南朝の師、北畠親房の次男、陸奥介鎮守府将軍北畠顕信公は1346年(正平元年)春から1352年(正平7年)7月までの約7年間、当地岩手郡滴石大字綱木(つなぎ)の地に駐留し、南朝軍(八戸南部氏、滴石戸沢氏、和賀氏、河村氏)の指揮に当たり上田城合戦を起こしました。

このとき顕信の居住地を滴石御所と称し、これが現在の御所の地名の起こりとなっています。現在、雫石町繋字元御所の地名もあります。この元御所はほとんどがダムに沈んでしまいましたが、ここには「将軍屋敷」「君屋敷」「刑部屋敷」「寺屋敷」という地名がありました。

戸沢政安、三戸南部晴政、石川高信に敗れる

綱木藤倉神社創建

□1423年(応永30年)

戸沢氏宗家は横手小野寺氏の攻撃が激しくなってきたため滴石城から仙北郡門屋城に移った。

□1424年(応永31年)

戸沢宗家、本城を門屋城から角館城に移す。

□1532年(天文元年)

これより以前に城の配置替えが行われており、天文元年頃は一族の戸沢十郎政安は戸沢館で、綱木舘市館城主手塚左衛門尉は滴石城主で、綱木舘市館城主は同一族の高橋出雲であった。

□1540年(天文9年)8月

三戸南部晴政は叔父 石川高信の献策により岩手郡を狙わせた。川村氏(沼宮内、川口、渋民、玉山の各氏)と工藤氏(田頭、平館各氏)はこれに従ったが滴石戸沢政安はこれに応じなかった。

高信は福士伊勢、一方井刑部左衛門、日戸、玉山、工藤氏とともに大挙して滴石を攻めた。高信は滴石城と戸沢館を火攻めにし町ごと焼き払った。

戸沢政安は、手塚氏、長山氏とともに滴石城に戦ったが敗れ、手塚氏は討死。長山氏は自らの手で長山城を焼き、戸沢十郎政安と一部の家臣は角館城に落ちた。

繋字舘市内に所在。戸沢氏の一族、高橋氏の創建。

1394年(応永元年)。戸沢神社と同じく昆沙門天が祀られています。

藤倉神社の前には清水が湧き、樹齢1,000年以上と思われる桂の樹根があります。

藤倉神社の祭礼は、太刀をつけて山の神舞をするのが古例です。

戸沢五郎の創建と伝えられていますが、年代は不詳。祭神に虚空蔵様、八幡様、昆沙門天を合祀しています。弁財天は戸沢公の奥方を祀ったものといわれます。

南部実光と戦い落城のとき、稲籾童子を抱き沼の中というところに身を沈めたと伝えられ、それより弁財天として祀っているということです。戸沢氏の居所、沼の平がなまり、沼田神社になったといわれています。