盛岡ヒストリー 奈良~平安 時代初期 志波城 徳丹城

約1,200年前の志波城

横手盆地の 払田柵(801年頃)、北上盆地の胆沢城(802年)、志波城(803年)、徳丹城(812年頃)です。

このような大規模な城柵が連続して造られたのは、朝廷の積極的な領土拡大政策によるものです。

北東北では774年から811年にかけて、いわゆる「三十八年戦争」が行われ、北上盆地の蝦夷は朝廷の統治下におかれることになりました。

その拠点として造られたのが、胆沢城や志波城です。

奈良~平安時代

資料提供 – 盛岡教育委員会

志波城古代公園

<大和朝廷の支配下に>

古代の東北は「陸奥(むつ)」と呼ばれ、日本人とは異なった野蛮な人種 エゾ(東夷)が住んでいたと思われていました。

延暦8年(789年)、征討大使 紀古佐美の大がかりなエゾ征討が行われました。

しかし強い抵抗に敗れたのち、征夷大将軍 坂上田村麻呂によって胆沢城(水沢市)そして志波城(盛岡市)が築かれ、陸奥は大和朝廷の支配になりました。

ところが志波城は田村麻呂の後任の文室綿麻呂のとき川の氾濫で放棄され、新たに徳丹城(矢巾町)が築かれました。

これまで所在不明だった志波城も昭和52年の発掘調査で盛岡市太田の方八丁遺跡に間違いないことがわかり、朝廷支配は盛岡周辺まで及んだことがはっきりしました。

志波城古代公園

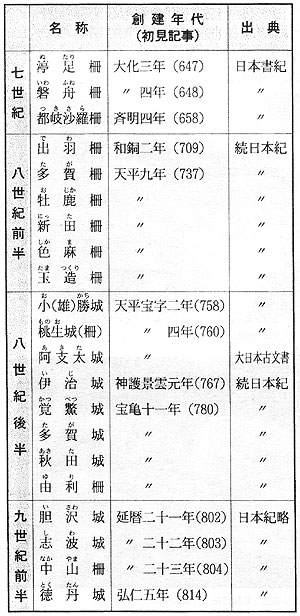

エミシと城柵

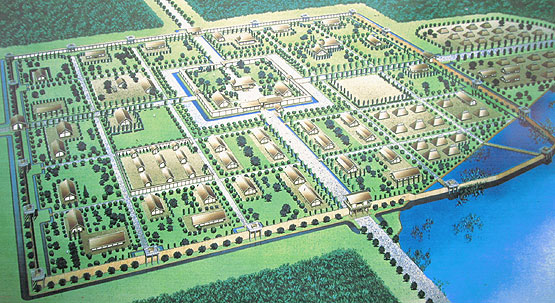

志波城は、古代東北地方に造営された「城柵」のひとつです。

古代日本では、大化の改新(645年)を契機として「律令」という法律を基に、全国を国・群・里という行政単位で朝廷が土地と人々を直接支配し、税を納めさせていましたが、東北地方の人々はそれに従わず、「蝦夷(エミシ)」と呼ばれていました。

そのエミシを統治するために設置された行政施設が「城柵」です。

724年に多賀城(宮城県多賀城市)が造営された陸奥国府が置かれると、宮城県北部までが律令支配下に組み込まれました。

志波城の造営と移転

774年の海道蝦夷の反乱に始まるエミシと朝廷側の武力衝突(38年戦争)は、781年に桓武天皇が即位すると朝廷軍が岩手県南部への軍事行動を開始し、胆沢地方を中心に大きな戦いがありました。

797年に征夷大将軍となった坂上田村麻呂は朝廷軍を勝利に導き、802年に胆沢城(奥州市水沢区)を造営、胆沢エミシの首長、阿弖流為らは投降しました。

その翌803年には志波城を造営し、北上盆地北部まで律令支配下となりました。

38年戦争が終結する811年の爾薩体・幣伊のエミシとの戦いは志波城を拠点に行われましたが、同年末には水害を理由に移転が決まり、徳丹城(矢巾町)が造営されました。

志波城の存続期間は約10年と短期間でした。

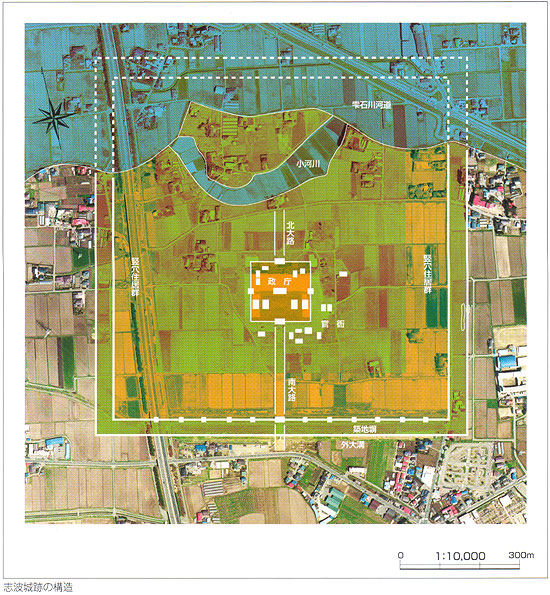

紫波城跡の立地と構造

位置と地形

盛岡周辺の雫石川流域は、末期古墳が集中することからエミシの一大拠点であったと考えられますが、792年にその斯波(志波)のエミシ首長、阿奴志己が朝廷に帰属を願い出るという記録が残っていることから、早くから朝廷側と通じ、、懐柔の地となっていたようです。

志波城跡は、北上川と雫石川の合流点付近に広がる平坦地にあり、南の胆沢地方と西の秋田地方(出羽国)へ通じる交通の要衝でした。

志波城跡の北辺は雫石川に近接していたようで水害により削られていますが、城内北部には小河川が入り込んでおり、水運が重視されていたと考えられます。

志波城 規模と構造

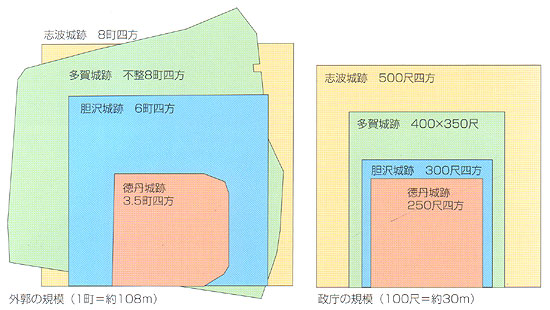

志波城跡の外郭(外まわり)は、840m四方の築地塀(土を層状につき固めた土塀) と、928m四方の土塁をともなう外大溝(堀)により二重に区画されています。

城内中央やや南寄りに政庁があり、150m四方を築地塀で囲み、儀式を行う多くの建物が整然と並んでいました。

政庁の周囲には役人が働く官衙建物群があり、また外郭沿いには兵舎と考えられる多数の竪穴式住居が発見されています。

外郭と政庁の規模は、鎮守府胆沢城を上回り、国府多賀城に匹敵する大きなもので、陸奥国最北端の行政府として、またさらに北方のエミシに対する拠点として、 志波城の役割が重要であったことを示しています。

政庁と官衛

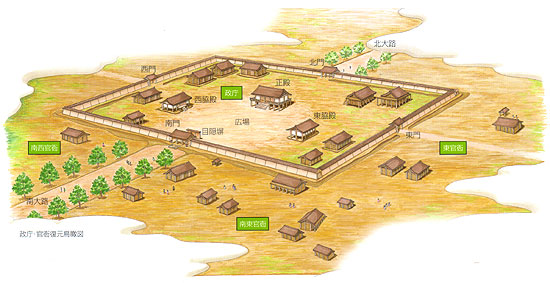

政庁の構造

志波城の中枢である政庁の築地塀は、基底幅が1.8mと推定され、築地塀各辺中央には門があり、政庁南門は八脚門です。

北門と東西門は建替えがあり、それぞれ八脚門 と 四脚門 に改築されています。

政庁内部には、高床の 正殿 と東西 脇殿 がコ字型に配置され、これら建物に囲まれた広場で、朝貢 するエミシに位階や禄物 を与えてもてなす儀式「饗給」がおこなわれていました。

志波城には国司や 鎮官といった都から派遣された官人が 城司として常駐し、儀式を行っていました。

政庁内にはこのほか多くの 掘立柱建物 があり、倉庫や官人の宿舎となっていたと考えられます。

政庁のまわりには、役人が実質的な政務をおこなっていた官衙建物群が発見されています。

調査の進んでいる南東官衙では、長方形の広場を囲むように建物が配置され、2時期の変遷があることがわかっています。

このほかの南西官衙と東官衙も、それぞれ役割分担をもって機能していたと考えられます。

役人たちは、城の維持や物資の中継、北上盆地北部の経営計画、北のエミシへの軍事計画をたてる仕事などを行っていたのではないでしょうか

平安時代

資料提供 – 矢巾町教育委員会

古代城柵「徳丹城」

<国指定史跡 徳丹城跡>

徳丹城は、西暦812年(弘仁3年)の3月頃、時の征夷将軍文室綿麻呂によって造られた律令制最後の城柵です。

雫石川の水害で被害を受けた志波城(盛岡市太田)を解体し、遷し建てられたもので、造営工事には2,000人もの鎮兵が動員されました。

古代城柵「徳丹城」

律令制最後の城柵 ~徳丹城関係年表~

- 808年(大同3年)延暦21年以降、この時までに鎮守府は、多賀城から胆沢城にうつる。

- 811年(弘仁2年)和我、稗ヌイ、斯波の3郡をおく。

田村麻呂の後任として、文室綿麻呂が陸奥出羽按察征夷将軍に任ぜられ、爾薩体、弊伊の2村の蝦夷を平定。 - 812年(弘仁3年)文室綿麻呂、徳丹城を築城。

- 813年(弘仁4年)文室綿麻呂、征夷大将軍に任ぜられる。

- 815年(弘仁6年)配置されていた鎮兵500人が廃止され、正規軍が配置されなくなった。

- 816年(弘仁7年)文室綿麻呂、京都に戻り、右近衛大将、兵部卿に任ぜられ、中納言となる。

徳丹城自体は9世紀半ばまで使用されていた形跡があり、律令国家に協力的な俘囚の軍が配置されていたと考えられています。

『日本後紀』の記事の中に「志波城は河浜に近く、しばしば水害を被るので、便地に遷し立てるまでの間、取り敢えずは2000人を留め置いて守衛に当てさせ、移築し終えたなら1000人だけを残して、他は皆解却すべし」という内容の一文があります。

いわゆる、志波城水害の記事です。

明けて、3ヶ月後の弘仁3年4月2日の大政官符に「鎮兵の数、減定すでに完了した」とあり、志波城の移転を終えたことを窺わせる記事があります。

徳丹城 構造(1)

徳丹城は、外郭と内郭の二重構造からなり、外郭線は東西約350m、南北約352m、概ね正方形を示しますが2m程南北に長いです。

また、南東隅のみが隅切り構造を採ります。

北辺を除く東・西・南の三辺は、丸太材が並立する柵列でしたが、北辺のみは「築地」と呼ばれる土塀でした。

各辺の中央部には、三間一戸さんまいっこの八脚門が建ちます。

その門を中心に、推定17棟の櫓が70m間隔で外郭線を跨ぎ取り付きます。

丸太材列・築地の別を問わず、外郭線の内・外には溝が巡ります。

外溝は門の位置で、内溝は門と櫓の位置で「コ字型」に曲がります。

なお、外溝は櫓の位置で一部が若干凹むことが最近判っています。

徳丹城 構造(2)

一方、外郭線に区画されたほぼ中心部には内郭、いわゆる徳丹城の「政庁」があります。

内郭は東西76.2m南北推定85mの板塀で、内には正殿や東・西脇殿が左右対称形に配置されます。

正殿は、東西5間×南北2間の身舎に四面廂が付く格式高い建物跡です。

東・西脇殿は、東西2間×南北5間の掘立柱建物で床束柱を持ち、向かい合う内側には部分的な廂を持ちます。

同位置で有礎建物に建てえられ、その時点で廂は無くなります。

板塀の南辺・西辺の中央には四脚門が取り付きます。

南門の両翼には、板塀と柱筋を共有する東西4間×南北2間の掘立柱建物が配置され、この時期では特異な構造を採ります。

南門の外には、東西2間×南北3間の掘立柱建物があり、さらに城内道路の東の側溝が南へと延びています。

内郭の周辺には、いくつかの実務官衙(役所)群が存在しますが、現在、その実態については詳らかではありません。

木製冑

第六五次調査で井戸跡から出土しました。

成形は、外面をヤリガンナで削り、仕上げに黒漆を薄く塗布しています。

内面は焼きながら炭を刳り貫く方法で作られました。

放射性炭素年代測定によると、漆の暦年代は650~670と測定されました。

前後長24.5cm、左右長20cm、高さ16.8cm。

この寸法は、古墳時代末期の鉄製の竪矧板衝角付冑に近似し、平安中期に成立したといわれる大鎧の星冑よりは大きいです。

また、星冑にみられる頭頂部の孔(天辺孔)もありません。

形状・寸法ともに星冑よりは衝角付冑に近い要素を持っています。

日本の武具史の空白を埋める一級の資料です。

樹種はトチノキ。

律令制の政治的背景

延暦22年(西暦803)には、陸奥国最北にして最大の志波城が坂上田村麻呂によって造られます。ところが、その2年後、藤原緒嗣と菅野真道との間で天下の徳政についての議論が成され、社会を著しく疲弊させる原因であった「造作(平安京造営)と軍事(蝦夷征伐)の両事を停止する」という政策変更が打ち出されました。

その政策の変更を受け、8年後の弘仁2年(811)には、田村麻呂の意思を継いだ文室綿麻呂によって、爾薩体・幣伊の二村(岩手県北地方)の蝦夷が平定されると、軍事行動にピリオドが打たれました。

こうして延々200年にも及ぶまさに国威を傾けた大国家プロジェクトは停止されました。

それは辺境支配・蝦夷支配の華々しい完遂ということでは決してなく、むしろ挫折と呼ぶにふさわしい国威の疲弊を意味するものでした。

こんな折り、弘仁2年の閏12月、志波城は河川の被害が原因して移転を余儀なくされ、その代替としてやむなく徳丹城が造られます。

それは、志波城から大きく南へ退き、格段に規模を縮小した史上最小の城柵でした。

徳丹城造営は、律令国家にとっては、まさに寝耳に水の出来事でした。

さて、城柵造営の目的は、大局的には城柵を核に柵戸(移民)を移配して律令制を浸透させて蝦夷支配を強化することでしたが、具体的には祖・庸・調など税の徴収体系を確立させるところにありました。

税を確実に徴収するためには、戸籍や計帳(徴税台帳)を整備し、それを執行する郡衙(郡役所)が必要となります。

つまり、城柵を足がかりにして郡を建てることが重要な政策でした。

坂上田村麻呂伝説

以下においては岩手県内にある田村麻呂伝説や創建とされる史跡、社寺を順次紹介します。

達谷窟毘沙門堂

岩手県一関市にある達谷窟毘沙門堂(西光寺)は801年(延暦20年)坂上田村麻呂の創建とされています。

田村麻呂は蝦夷との戦いに勝利したのは毘沙門天の加護であるとし、その御礼に京の清水の舞台をまねて九面四面の精舎を創建、108体の毘沙門天を祀り国を鎮める祈願所とし、文毘沙門堂と名付け桓武天皇御願の寺としました。

翌802年に達谷西光寺が開かれました。

滝沢村 田村神社

田村神社-坂上田村麻呂をまつる

坂上田村麻呂が蝦夷侵攻の際に岩手山の神霊に戦勝を祈念して創建したと伝わり、田村麻呂を祭神とする古社。

境内には樹齢1千年以上の杉の老樹と樹齢500年以上の桂の大木があり、村指定天然記念物になっています。

ともに目通り周囲6m・樹高20mをゆうに超え、圧倒的な存在感。

神社の奉納神楽「篠木神楽」は山岳信仰から生まれた山伏神楽で、約230年前の伝承当時の形を残しています。

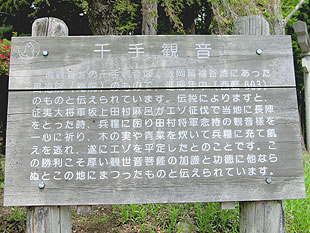

飯岡千手観音

<飯岡千手観音の由来>

現観音堂の千手観音は上飯岡萬福谷地にあった萬福院(庵院)のもので、□803年(延暦22年)中のものと伝えられています。

由来によると征夷大将軍坂上田村麻呂がエゾ征伐で当地に長陣を取った時、兵糧に困り田村将軍念持の観音様を一心に祈り、木の実や青葉を炊いて兵糧に充て飢えを逃れ、ついにエゾを平定したとのことです。

この勝利こそ厚い観世音菩薩の加護と功徳に他ならぬとこの地にまつったものと伝えられています。

<九番札所-飯岡千手観音>

所在地 盛岡市飯岡 秋葉神社の下。

木造極彩色千手観音の立像で、高さ約1m。

むかし慈覚大師円仁(794年(延暦13年)~864年(貞観6年))が巡国された折、飯岡の鎮守である戸隠明神の本地仏として安置されたものと伝えられています。

御詠歌「罪とがも 救うべしとや飯岡の 仏の誓い よもやくちせず」

慈覚大師円仁 建立とされる寺は、山形立石寺、松島瑞厳寺など東北に331寺あります。関東は209寺です。

飛鳥時代 645 大化改新 649 この頃に陸奥国建置 701 大宝律令制定 (律令制度始まる)  奈良時代 710 平城京遷都 724 多賀城造営 (多賀城碑文) 774 海道蝦夷反乱 (桃生城喪失、38年戦争の始まり) 777 志波村の賊が出羽国軍と戦う 780 伊治公呰麻呂の乱 (多賀城焼失) 781 桓武天皇即位 789 巣伏村の戦い (阿弖流為に朝廷軍大敗) 792 斯波村の阿奴志己らが朝廷に帰属を願う  平安時代 794 平安京遷都 797 坂上田村麻呂が征夷大将軍となる 802 胆沢城造営 阿弖流為ら降伏 803 志波城造営 804 斯波(志波)城と胆沢郡の間に1駅を置く 805 徳政相論 (軍事と造作が停廃) 811 和我・ひえ縫・斯波の3郡建置 爾薩体・幣伊の戦い (38年戦争終結) 志波城廃城の建議 812 この頃に徳丹城造営 814 胆沢・徳丹2城に糒と塩を置く

| |||||||