蝦夷と志波城

蝦夷の時代

東北地方の古代の主役は【蝦夷(えみし)】と呼ばれた人々です。

古代は、畿内に朝廷の都が造られ、中国を手本に律令制度により地方を統治しようとしました。

しかし当初その範囲は東北地方の南部までで、支配の外にあった東北北部や北海道を辺境といい、

そこに住む人々を蝦夷と呼ぶようになります。

東北北部でも、稲作や畑作など農業生産も本格的に開始され、今までの転々とした遊動生活から

定住生活に変わっていきました。

盛岡周辺でも、7世紀~8世紀(飛鳥時代~奈良時代)にかけて稲作農耕に適した河川沿いの平野部に、

各地区の中心となるムラが営まれるようになります。

大館町遺跡や滝沢市の高柳遺跡などで、7世紀に竪穴式住居が造られ始めます。

7世紀~8世紀の奈良時代にかけての集落は、一辺7メートル~8メートルの大型住居のまわりに

一辺4メートル~5メートルの小型住居複数が配置され、ひとつの「ムラ」となっていました。

蝦夷達の家父長を頂点とする血縁集団の様相を示すものと考えられます。

生活用具としては素焼きの土師器(はじき)が使われ、煮炊きする甕(かめ)と、

盛りつけ皿の坏(つき)がセットとなります。坏は厚手で底が丸く、内面が黒色処理されているのが特徴です。

大型住居は村の長や大家族の家の長の住居でした。

大型住居からは、鎌や斧、紡錘車(糸紡ぎの道具)などの生産用具も出土しています。

生産用具を持つことは、農作業や機織りなどを管理し、生産されたものを分配する

権限をもつことを表しています。

平安時代に入ると、住居の大小差が小さくなり、平均化してきます。

家の長の権限が小さくなり、それに代わってより広い地域をまとめる有力者が生まれてきます。

彼らは竪穴式住居ではなく、役所風の掘立柱建物に住み、

有力者として、地域の支配者としての地位を確立していきました。

家の長は、末期古墳と呼ばれる墓に埋葬されています。直径4メートル~10メートルの墳丘を持つ墳墓です。

多いところでは100基を超えるような大きな古墳群も造られました。

埋葬部には、長方形の墓穴に木槨を設けるものと、川原石で石組みを造るものとがありました。

盛岡では、永井古墳群と上田蝦夷森古墳群が木槨、太田蝦夷森古墳群と高館古墳は石組みとなっています。

蝦夷の交流

末期古墳には、遠くから運ばれてきた品々が副葬されていました。

これらの副葬品から蝦夷がどの地域と交流を図っていたのかが見えてきます。

7世紀には、鉄製や金銅製の馬具、刀、壺などがあり、東国(関東・中部・東海地方)との

交流があったと見えてきます。

また北からは、ロシア原産と言われる錫製の環(腕輪など)が北海道を経由して入ってきています。

この時期に活発な交流や交易がおこなわれるようになった背景には、国の拡大政策が影響しています。

中央政府が支配を大きくするために、外に目を向け始めた時期と連動して、蝦夷社会の交流も盛んになったのです。

8世紀(奈良時代)には、和同開珎という貨幣や銅製の帯金具が入ってくるようになります。

東北地方の蝦夷は平城京(奈良の都)へ上京して、正月の行事に参列しています。

その際に馬などの地元の特産品を献上し、その見返りに位や姓といった名誉と共に、

革帯のついた衣服や織物などをうけてきました。

このように交流の波が蝦夷社会にも押し寄せ、蝦夷は多くの物を受容しながら

独自の文化を発展させていったのです。

蝦夷と城柵

朝廷は蝦夷を支配するために城柵という「役所」の拠点を東北各地に作りました。

774年から811年にかけて朝廷と蝦夷との【38年戦争】が行われた結果、

北上盆地は朝廷側の統治下に置かれることになりました。その拠点として作られたのが

胆沢城と志波城です。812年ごろ、最後に作られた徳丹城まで、165年の間に約30か所の城柵が築かれました。

胆沢城や志波城を立て続けに造営したのは、朝廷の領土拡大政策が最も積極的な時期だったためです。

その一方で文献には、「志波村」の蝦夷首長が792年に朝廷への帰属を願い出るとの記述があり、

志波蝦夷が親朝廷側としてその勢力を温存したまま城柵の設置を受け入れたと考えられます。

志波城と徳丹城

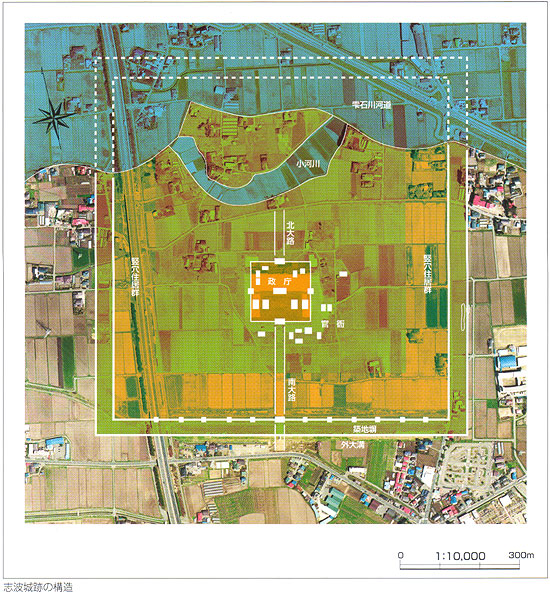

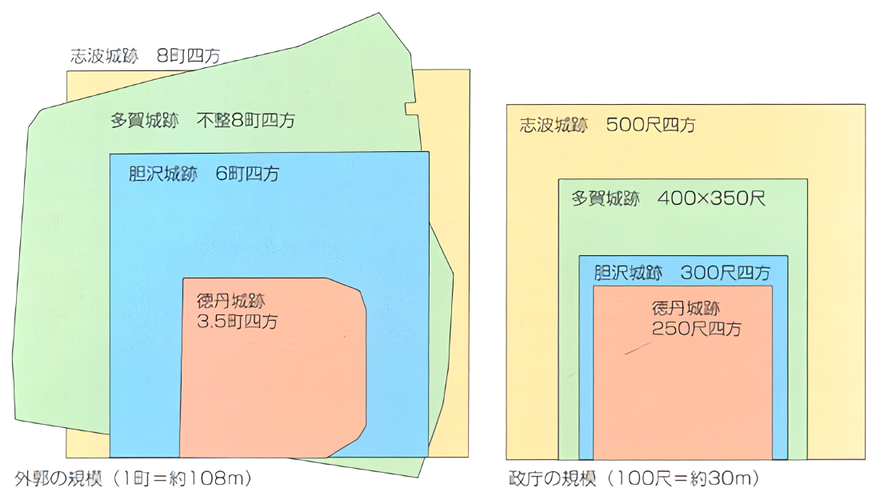

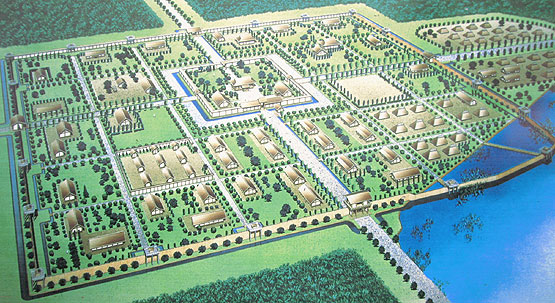

志波城の外郭(外まわり)は、840m四方の築地塀(土を層状につき固めた土塀) と、

928m四方の土塁をともなう外大溝(堀)により二重に区画されています。

各辺には中央の門と60メートル間隔にやぐらを建てて、防衛を固めています。

壮大な門と長大な築地塀は蝦夷たちが上京して見た平安京をモデルにしており

国家の力を誇るための効果を狙ったものでした。

城の中央には150メートル四方の政庁を設置し、周辺には役所の建物を建てています。

また外郭沿いには兵舎と考えられる多数の竪穴式住居が発見されています。

外郭と政庁の規模は、鎮守府胆沢城を上回り、国府多賀城に匹敵する大きなもので、

志波城は蝦夷に対する軍事と地域支配の拠点であることが強調された城柵でした。

そのために東国から多くの兵が駆り出され、全国からは武器や武具、兵士の食料などが

強制的に集められました。

その大事業は、平安新都造営とも合わせ、社会全体を疲弊させるものとなり

人々を苦しめる原因になっていきました。

志波城ができて8年後の811年、和我・薭縫・斯波の3郡が新たに設けられましたが

東北への拡大政策は後退を余儀なくされ、直後に水害を理由に

志波城より規模の小さな徳丹城へ移転することとなります。

志波城の存続期間は約10年と短期間でした。

徳丹城は、規模が一辺350メートルと大幅に縮小されます。

小規模とはいえ、内部には多くの建物が建てられ、地域の蝦夷支配の役割は

志波城から引き継がれていました。

その徳丹城も30年ほどで使われなくなり、北上盆地は胆沢城を中心にした

胆沢・江刺郡と和我・薭縫・斯波を合わせた5郡の広域の支配体制へと移行します。

胆沢城には蝦夷を武力で鎮めるための鎮守府という役所も置かれ、陸奥北部の重要な拠点でした。