校庭に現れたサルと、静かに進む「もうひとつの異変」※岩手二次日報

岩手県岩手町の川口小学校で、ちょっとした騒ぎがありました。

岩手県岩手町の川口小学校で、ちょっとした騒ぎがありました。

5月9日午前8時45分ごろ、「サル1匹が校庭の木に登っている」と教員から警察に通報が入ったんです。

児童や教職員にけがはなかったのは何よりですが、校庭という子どもたちの生活空間にサルが現れたという事実は、やはり気になりますよね。

警察によれば、ちょうどパトロール中だった岩手署の署員が、学校の南東の道路を歩くサルを目撃。

すぐに学校から離れたようですが、付近にとどまっている可能性も高く、町や署が地域住民に注意を呼びかけています。

実はこのサル、どうやら一見の旅人ではなさそう。

川口地区では5月3日からサルの目撃情報が相次いでいて、おそらく同じ個体だろうという見方が強まっています。

町は地元の猟友会と協力し、すでにわなを2カ所に設置して対応しているそうですが、9日午前11時時点では、幸いにも人的・物的被害は出ていません。

一見すると、これはただの「野生動物出没ニュース」のように映るかもしれません。

ですが、こうした現象が起きる背景には、もっと根深い問題が潜んでいます。

たとえば、太陽光発電や風力発電の推進によって進められる森林伐採。

その影響で、サルをはじめとする野生動物の生息地がどんどん奪われているのが現実です。

自然破壊の代償として、動物たちは居場所を失い、結果として人間の生活圏へと姿を現すようになっているのです。

これをただ「困ったこと」で済ませるわけにはいきません。

本来の意味での「持続可能な社会」とは、人と自然が共存できる形を保つこと。

それを無視して、再エネ利権や外資誘導、あるいは政治的思惑に引きずられて政策を進めれば、国土全体が崩れていく危機につながります。

今、日本では移民政策による人口補填も進められていますが、それがまた新たな軋轢や混乱を生む懸念も否めません。

生活基盤を脅かされるのは動物たちだけではなく、私たち日本人自身にも及ぶということを、もっと真剣に考えなければならないタイミングなのではないでしょうか。

この小さな「サルの訪問」は、静かに、しかし確実に警鐘を鳴らしているのかもしれません。

守るべきものは何か。その答えを、日常の些細な出来事から見つけていく必要があると思います。

関連記事

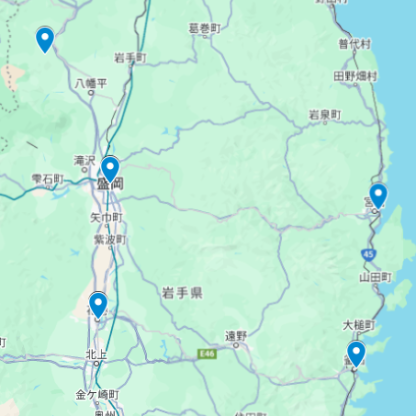

盛岡市東緑が丘でクマ目撃:野生動物の生息環境に迫る問題