南部氏の進出

南部氏

南部氏は清和源氏の流れをくんだ甲斐源氏の一族です。平安時代の末、始祖南部光行は、甲斐国巨摩郡南部郷を本領とし、源頼朝に仕えました。

南部氏は、鎌倉時代末期に起こった津軽安藤の内乱鎮定のために鎌倉幕府の命により奥州糖部郡に出兵し(現青森県南部町)に着任しました。その後、新田義貞の倒幕に参戦し鎌倉幕府を倒します。

下って南北朝時代、南朝の陸奥守、北畠顕家津軽下向に従った南部師行は、糖部郡代として八戸南部氏の養子となり八戸根城を築城しました。八戸根城南部氏は糖部郡代でもあり、南北朝時代、南朝の北畠顕家を助け大いに活躍しました。

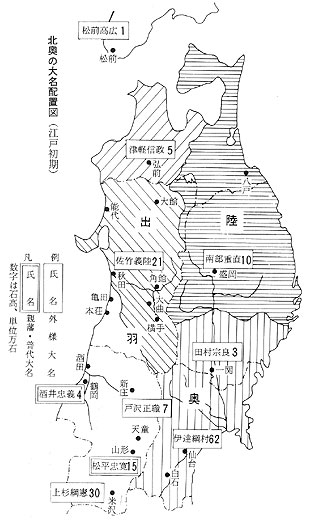

南北両朝が合体すると今度は三戸南部氏が一挙に優勢になります。八戸南部氏は低迷期に入りますが三戸南部氏は十三湊の安藤氏の攻略に移ります。守行、義政と代を重ねながら安藤氏の攻略を続け、室町時代の後期、安信の代に津軽一帯を統一します。しかし南部(大浦)為信が石川城を攻め石川高信を自害させ津軽を分離させます。

安土・桃山時代に入ると大浦為信との間に和約が成立し、為信は檜山安東氏と激戦を繰り返すようになり、信直は南下政策を開始、次第に盛岡地域は南部領に組み込まれていきます。

こうして南部藩と津軽藩が成立します。

南部氏の糖部郡入部について

南部氏がいつの時代に糖部郡に入部したかについては諸説が多く一定していません。

しかし近年の研究では、鎌倉時代の糖部郡は北条得宗領であり南部氏の定住した痕跡は全く見あたりません。

しかし鎌倉幕府の資料によれば糖部郡に最初に入部したのは津軽安藤の乱の鎮定に鎌倉幕府の命令により出兵したことが始まりです。

津軽安藤の乱は鎌倉時代末期、安藤氏の蝦夷沙汰職と地頭職の相続争いがアイヌ民族を巻き込んでの大乱と発展した事件です。

□1322年(元享2年)

津軽安藤の乱勃発。

幕府は津軽鎮定を南部実継に依頼し、実継は、子 長継を奥州に出兵させた。

このとき長継は糖部郡に入り、これが波木井南部氏の糖部進出の糸口となった。

□1325年(正中2年)

蝦夷沙汰職は安藤季久(宗季)に与えられた。

宗季、所領および蝦夷沙汰職を子に譲る。

□1328年(嘉暦3年)

南部長継、安藤の乱を平定

□1331年(元弘元年)

南部実継、長継 親子は倒幕に参戦。

□1332年(元弘2年)

父 実継は幕府軍に捕らえられて、多数の者とともに京都六条河原において斬刑に処せられた。

□1333年(元弘3年)

長継は師行を養子とする。

長継、新田義貞に倒幕挙兵の招きを受けたが自ら甲州にあって動かず。

奥州糖部から兄 時長、その子 行長、師行の嗣子 政長を鎌倉攻めに参戦させた。

□同年

足利尊氏は幕府に謀反して京都六波羅探題を覆滅させた。

一方長政の加わった義貞軍は鎌倉幕府を滅ぼす。

師行は幕府滅亡後八戸に根城を築き、波木井南部氏の根拠地として八戸南部氏が誕生した。

三戸南部氏の糖部入部について

三戸南部氏がいつの時期に糖部に入部したかについても不明です。

一般的に三戸南部氏が糖部に所領を与えられたのは建武新政下に北畠顕家から南部師行が北奥諸郡奉行に任ぜられた建武元年(1334年)以降とされています。

このとき三戸南部氏は本三戸城(現青森県南部町)を本拠としました。

南北朝時代、三戸南部氏は北朝軍であったとされていますがそのような証拠は見当たりません。

天台寺の鐘楼は南北朝時代に南部氏によって寄進されたものですが、これには八戸南部氏と三戸南部氏の双方の名が刻まれています。

□1392年(明徳3年)

南北朝合体。

これにより三戸南部守行は将軍足利義満の内意を受けて、八戸南部政光を説得。

政光は守行の忠告に従い、甲斐波木井郷を捨てて八戸根城に移住した。

南北朝合体後三戸南部氏が南部一族の総領とし表舞台に出てくることになります。

南部22代政康の次男、石川高信の子として岩手郡一方井で生まれる。南部24代、晴政に男子がいなかったため、その娘の養嗣子として迎えられた。しかし、晴政に実子、晴継が誕生すると養嗣子の座を辞退。天正10年(1582)晴政が死んで晴継が25台を継承。しかし同年、晴継は死去。晴継には嗣子がいなかったため、この空白期に乗じ、一族である北信愛の策謀により、武装した信直軍は一気に三戸城を攻め、信直は南部26代継承を宣言する。

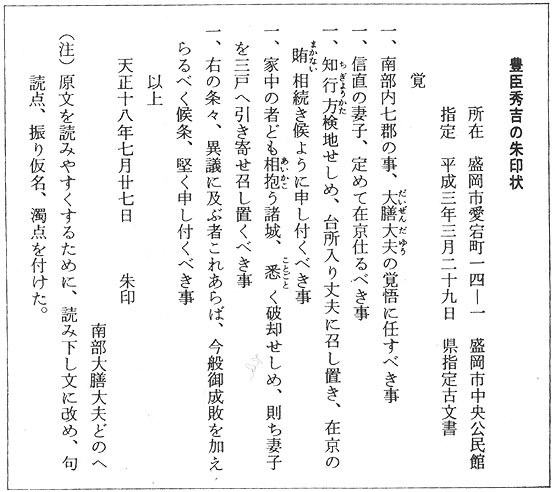

文禄元年(1592)豊臣秀吉に謁見し、盛岡城の築城許可を得る。

慶長4年(1599)10月5日病死。火葬し南部町三光庵に葬られる。享年54歳。

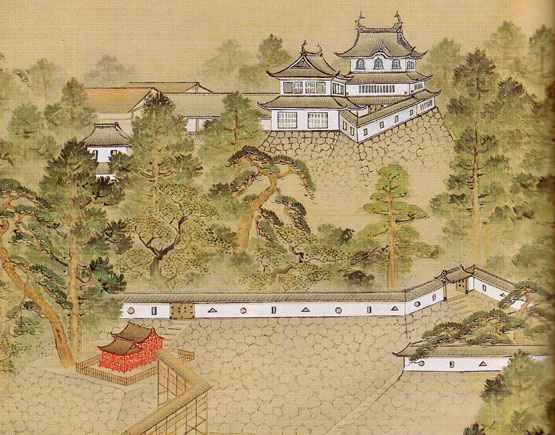

盛岡城

1590年、信直は、秀吉の小田原攻めに参陣し、本領を安堵されました。

まもなく、同族の九戸政実が反乱を起こし、これを鎮圧(九戸政実の乱)。

1593年、信直、朝鮮出兵のため名護屋(唐津)滞陣中に、秀吉より不来方の地に居城築営の許可が認められ、不来方城(盛岡城)築城の縄張りが開始されました。

1601年、不来方城築城中に、和賀氏の岩崎城に進軍、火攻めにより岩崎城を攻略。和賀氏伊達領に敗走し滅亡しました。

1608年、不来方城(盛岡城)の築城と盛岡城下の町並の整備が、一応出来あがりました。

南部氏は、室町・南北朝時代は八戸南部氏が優勢で、戦国時代からは三戸南部氏が優勢になっています。

三戸南部氏は晴政の時代に領土を確立し、次の二十六世南部信直が南部盛岡藩の基礎を確立しました。

当初10万石でしたが、文化5年(1809年)に20万石に加増されました